? 2022年,股指整體出現較大幅度回撤,兩市主要股指年中跌幅均達到20%之上,其中一季度指數快速下跌,市場成交迅速萎縮,量能一度跌回6000億元上下;4月末受到政策推動,股市出現階段性反彈,但修復空間有限,并于7月再次開啟探底行情至10月末。2022年受到工業去庫周期的核心影響,股指順利完成回調,但其間受到疫情反復的影響,股指階段性跌破此前的目標。進入四季度后,伴隨政策的持續發力,市場預期正在逐步改善。

2022年股指受到經濟壓力較大

2022年,股指整體出現較大幅度回撤,兩市主要股指年中跌幅均達到20%之上,其中一季度指數快速下跌,市場成交迅速萎縮,量能一度跌回6000億元上下;4月末受到政策推動,股市出現階段性反彈,但修復空間有限,并于7月再次開啟探底行情至10月末。

股指全年走弱主要受到經濟壓力影響,并于3月后半段開始受到疫情沖擊跌幅擴大。股指在2022年既有國內進入去庫周期的壓力,又有海外加息、中概股受政策沖擊的影響。其間4—6月雖有政策與貨幣寬松的支持,但沒有改變股指回調的內生邏輯,且壓力持續暴露后,資本市場對底層資產的擔憂導致資金空轉,銀行間市場隔夜成交上升。由于市場缺乏長期投資氛圍,因此只產生了階段性的修復行情,7月在地產受沖擊背景下股指進一步回調。

期貨期權方面,7月中金所上市中證1000股指期貨,后又陸續推出中證500股指期權、上證50股指期權,金融衍生工具范圍進一步擴大,也彌補了此前三大股指涵蓋范圍主要覆蓋大、中等市值股票的缺憾。其中中證1000股指期貨受到關注較多,尤其在4月末開啟的股市修復行情后,中小市值股票普遍回升較快,IC/IH和IM/IH比值在4—10月均有快速拉升。但在11月后的反彈,股市邏輯轉向大盤藍籌股、白馬股的修復行情,IC/IH和IM/IH比值又再度快速回調。

基差方面,2022年期指主力合約基差在上半年快速下跌過程中明顯貼水擴大,并持續至6月中旬的反彈修復中,但7月的回調后期指基差收斂,并于8月開始連續出現基差升水情況。截至2022年12月中旬,IF主力連續合約基差(股指-期指)均值6.31,中位數3.67,2021年兩者分別為15.14和11.98;IH主力連續合約基差(股指-期指)均值0.85,中位數2.93,2021年兩者分別為5.69和4.63;IC主力連續合約基差(股指-期指)均值14.36,中位數10.93,2021年兩者分別為29.14和26.9;IM主力連續合約基差(股指-期指)均值14.88,中位數9.10。整體而言,基差收斂較為明顯。

2023年國內將逐步進入弱補庫周期

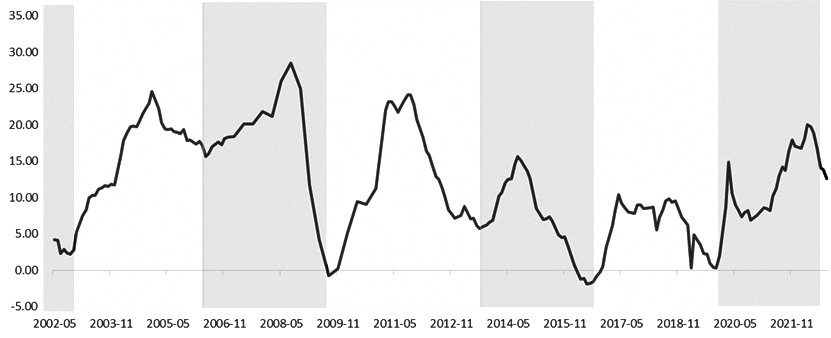

2022年,伴隨著海外經濟的整體走弱疊加國內需求下滑,工業企業于2022年利潤與投資增速持續下滑。2022年雖有貨幣與財政政策支持,但政策“只托不舉”和防范風險為主,經濟壓力仍然較大,工業企業由2020年下半年以來的被動補庫進入2022年主動去庫階段。從歷史數據來看,被動補庫到主動去庫階段,股指均出現較大幅度回調,例如,同時國內大宗商品價格明顯回調。

圖為新一輪工業去庫周期已得到驗證

2023年工業企業庫存有望進入補庫周期,主要受到三層原因影響:一是疫情防控政策邊際調控后的工業企業狀況修復;二是地產風險受到政策托底;三是偏寬松的貨幣環境給予實體企業融資修復,但同時也需注意受到海外需求走弱的影響,企業的補庫周期或表現相對偏弱。

國內工業企業狀況等待修復

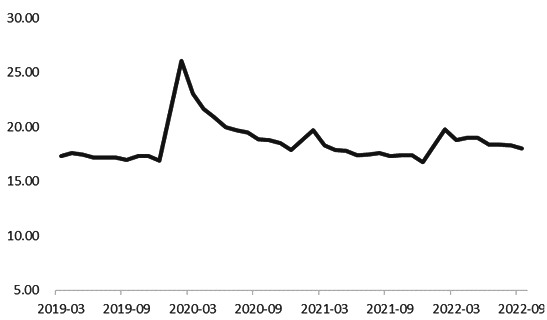

從規模以上工業企業數據來看,當前工業企業仍面臨較大壓力,主要體現為成本偏高、產品銷售周期較長、民營企業杠桿較高。其中,每百元營業收入中的成本、私營企業資產負債率、產成品周轉天數均高于2021年水平,利潤增速(累計同比)處于低位。

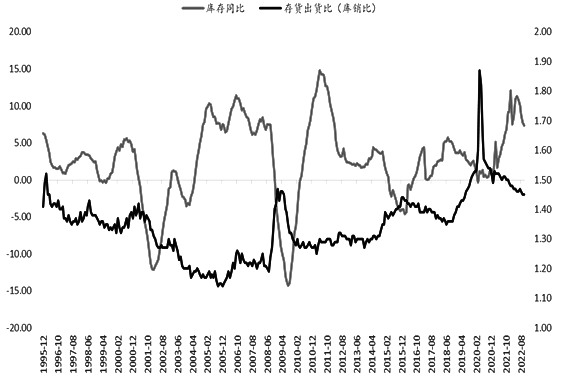

圖為企業產銷周期拉長

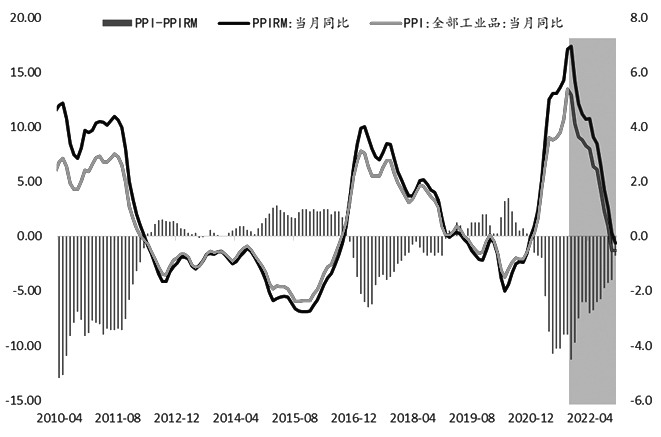

經歷2022年的去庫周期后,工業企業利潤空間將有所修復——此前工業企業面臨上游工業原材料價格上漲,以及下游以地產與汽車為主的終端需求的疲軟,導致上下游工業企業利潤增速兩極分化:上游采礦業利潤持續高增,下游對標消費的工業企業利潤空間持續收窄,這一環境在今年上游大宗商品價格回落后有所改善,但PPI-PPIRM仍為負值。

圖為上游原材料價格與下游產成品價格差收斂

從2022年四季度PMI數據走勢來看,制造業或率先開始補庫行為,PMI顯示工業企業生產、新訂單需求開始回升,雖在10—11月受疫情影響需求指標再次回落,但產成品庫存PMI已出現顯著回升。

地產市場受到政策托底

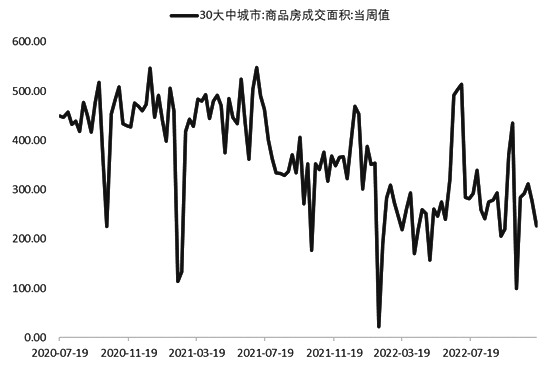

2022年工業企業的去庫壓力很大程度受到終端需求——地產走弱的影響。自2022年4月國常會釋放偏寬松信號后,中央對地產的政策不斷產生邊際變化,雖仍是“房住不炒”總方針不變,但對地產的維護力度有所加強。從7月近30省市出臺“保交樓”舉措開始,8月19日住建部、財政部、央行等部門進一步透露,將通過政策性銀行專項借款方式支持已售逾期難交付住宅項目建設交付;9月29日,央行、銀保監會階段性放寬部分城市首套房貸利率下限;9月30日,央行決定下調首套住房公積金貸款利率,財政部、稅務總局宣布換購住房個人所得稅退稅。11月13日,央行、銀保監會出手,出臺“十六條”措施支持房地產市場平穩健康發展,要求保持房地產融資平穩有序、積極做好“保交樓”金融服務、依法保障住房金融消費者合法權益、延長房地產貸款集中度管理政策過渡期安排,并開啟連續“三支箭”政策維護房地產市場。

2023年這一系列政策有望對地產投資起到托底作用,且從當前數據看,商品房成交面積或已止跌,同時房屋竣工面積跌幅收窄,表明“保交樓”政策已開始逐步起效。2023年在貨幣融資面大概率維持偏寬松的環境下,有望帶動地產投資需求逐步修復。

圖為商品房成交開始企穩

2022年央行降準、降息等操作,雖給資本市場帶來階段性的貨幣寬松,但沒有傳導至實體企業融資端。主要體現在自4月央行降準后,金融市場利率明顯下行,至7月DR001一度跌破1%并創下低點0.85%;而社會融資規模增長始終較為緩慢,表明企業融資意愿仍然較低。因此央行在2022年8月的MLF操作中采取“縮量降息”的方式——縮量是為了逐步回收金融市場過度寬裕的流動性,“降息”或意在引導LPR利率下行,從而引導企業融資成本逐步下行,因此9月、10月企業中長期貸款、居民中長期貸款開始有所修復。

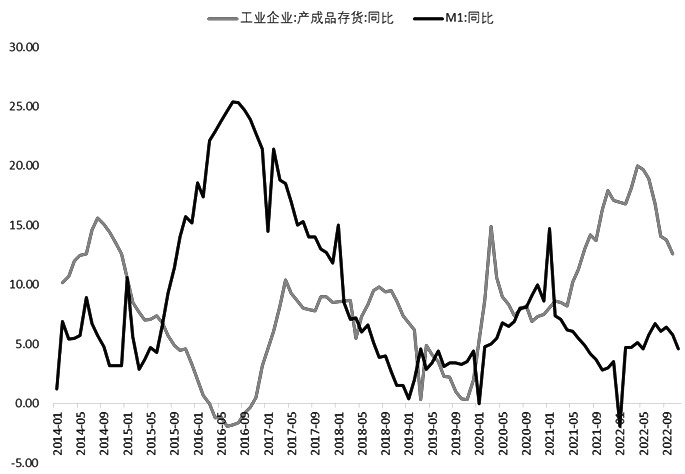

從歷史經驗來看,在貨幣沒有明顯寬松,或融資端沒有明顯寬松的背景下,融資與流動性的增速放緩將造成工業企業投資意愿下滑、投資增長難度上升,從而造成工業企業主動去庫;當貨幣量止跌反彈,地產為主的終端需求開始修復,帶動融資端的修復,則工業企業將逐步過渡至被動去庫和主動補庫階段。2022年在央行維護下,貨幣量已先行開始反彈,從數據上看,M1往往領先庫存周期近一年時間,這意味著2023年工業企業出現小幅補庫概率較高。

圖為M1同比通常領先庫存周期近一年時間

海外需求走弱或導致2023年僅為弱補庫

美國經濟復蘇在2022年面臨需求增長的放緩、疫情的持續干擾、美聯儲加息預期變化等多重因素影響,內生動力已開始消退,2023年預計將體現出較明顯的下行壓力。自美國對個人的財政補貼消退后,美國消費增速的回升已見頂回落,帶動美國庫存同比進入高位回調階段。

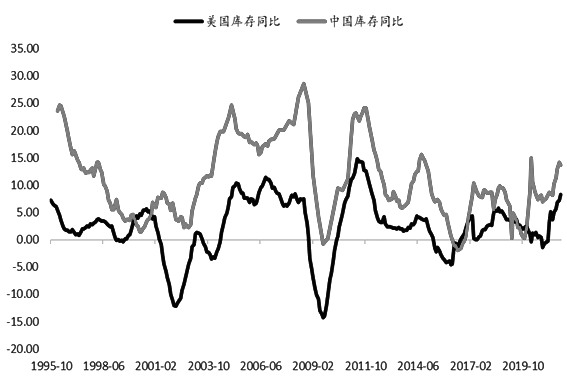

圖為美國庫存周期

自加入WTO后,中國的庫存周期長期跟隨美國庫存周期,僅在2018年受中美貿易摩擦、2020年受中美疫情時間差的影響存在時間上的錯位,但方向上仍然大致保持一致。2020—2021年受疫情和中美雙方防疫政策的影響,中國工業企業產能一度對海外工業需求產生替代作用,中國外貿在全球外貿占比上升,出口高增一度成為經濟的主要增長點。2022年下半年至2023年,隨著海外在美國加息周期下去庫,海外需求減弱,同樣對中國工業企業的投資增速構成下行壓力。

圖為中美工業企業周期的同步性

從美聯儲經濟狀況褐皮書來看,美聯儲認為當前美國經濟溫和擴張,四個地方聯儲提及當地經濟活動持平,兩家聯儲稱經濟活動下滑;由于對需求疲軟的擔憂日益加劇,前景變得更加悲觀;價格增長仍處于高位,盡管幾個地區出現了一些松動。因此市場普遍預計在2023年下半年,美聯儲將引導市場對降息的預期,并最快在2023年四季度開始進入降息周期。在當前中美已產生利差倒掛的背景下,國內央行進一步寬松貨幣的空間有限,因此海外需求的走弱、美聯儲仍有的加息壓力,這將導致2023年中國的補庫或表現為弱補庫。

基建與消費在逐步改善

2023年國內投資增速或逐步改善,當前基建“適當超前”托底,地產在政策邊際寬松的支持下投資環境有望逐步改善托底。2022年以來基建投資增速持續回升,但對經濟的拉動作用有限,一方面在于當前基建已從粗放式、大型項目建設的基建轉向新基建投資及民生支持為主,其對經濟拉動和融資的杠桿作用有所收斂;另一方面政策對基建的目標也有所轉向,地方專項債多以抗疫為主。考慮到2022年的基建以“適度超前開展基礎設施投資”為前提開展,2023年在抗疫政策逐漸常態化的背景下,投資增速或有所回落,但對經濟的影響較小。

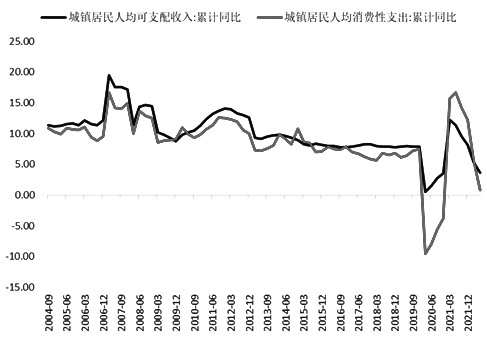

消費增速的回升或仍較緩慢。自2020年疫情發生以來,消費增速(兩年平均)始終未能回歸至疫情前水平。城鎮居民人均消費性支出的回升顯著緩于收入的回升,主要或受到疫情沖擊影響,居民更傾向于更多儲蓄而非消費,導致2022年盡管先后有多項政策支持、消費月和地方消費券刺激,但消費增速始終未能明顯增長。在持續偏寬松環境影響下,CPI已開始反彈。

圖為CPI已開始反彈

股指估值水平分化

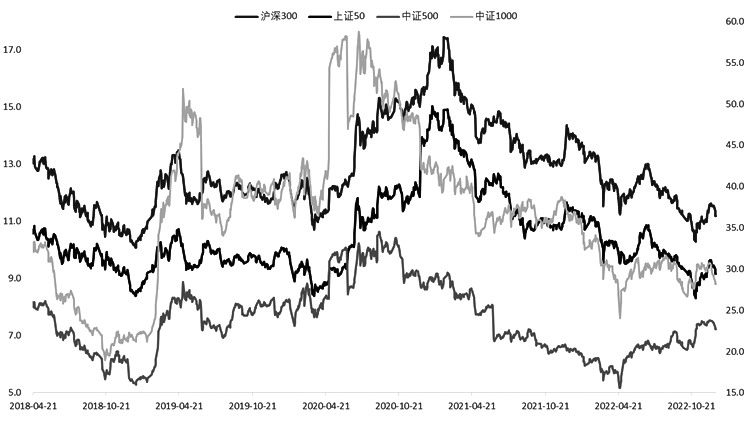

經歷2022年的回調后,股指估值處于偏低水平,但已有所分化——滬深300、上證50正處于低估值水平,其中滬深300當前PE(TTM)處于11.2附近,上證50PE(TTM)處于9.2附近,均處于過去3年偏低水平;但中證500、中證1000估值在今年4月末的反彈中上升較快,其中中證500估值已處于過去3年均值附近,當前在22.7上下,中證1000則在28.2附近。

圖為估值水平分化

估值水平的分化導致2023年市場的配置價值將主要集中在大盤藍籌股、白馬股風格上。從歷史來看,庫存周期從去庫轉向補庫的過程中,價值股的長期表現將優于小盤成長股,在股指上,IC/IH、IM/IH比值已開始回落,2023年的股指修復行情中,仍建議更多關注IF與IH走勢。

2022年受到工業去庫周期的核心影響,股指順利完成回調,但其間受到疫情反復的影響,股指階段性跌破此前的目標。進入四季度后,伴隨政策的持續發力,市場預期正在逐步改善。考慮到其間還有疫情反復、海外需求走弱的影響,經濟修復的緩慢和階段性壓力將導致股指的修復同樣表現為伴隨著階段性較大波動的慢牛走勢。

股指期貨上,仍可更多關注期指的套利機會。一方面,經歷2022年的拉升后,IC/IH、IC/IF比值仍處于偏高水平,且相較于IF和IH,IC估值優勢已不明顯,可關注期指高位做空IC/IH或IC/IF比值的階段性套利機會;另一方面,隨著股指期貨成交持倉規模的不斷增長,期貨升水頻率已開始明顯上升,期現套利機會增加,可關注與ETF的統計套利機會。

國際風險方面,需要注意美聯儲加息節奏變化、地緣政治、中美貿易摩擦問題的干擾;國內風險方面,需要關注政策提前收緊、地方政府債務風險。

?

?來源:期貨日報

評論前必須登錄!

立即登錄 注冊